考古与物探的跨界融合:技术应用解析

时间:2025/9/10 来源:https://mp.weixin.qq.com/s/tHNOBvREUPgGDqe4PgkN5w 查看次数:1165

考古与物探的跨界融合:技术应用解析

描述

单个遗址中埋藏的考古遗迹,往往年代不同、大小各异。有些遗迹质地脆弱,有些规模较大,还有很多深埋地下 —— 通常情况下,若想对它们进行勘察,稍有不慎就可能损坏或破坏遗迹本身,因此移动或勘察这些遗迹并不容易。考古遗迹可见于各类地质环境中,形态也千差万别:小到不易察觉的柱洞、灶台,大到与遗址过往人类活动相关的、更为显著的埋藏式砖石建筑,甚至是仍留存的地面砖石建筑。

传统的考古方法,比如挖掘探沟、使用刷子和铲子进行清理,往往需要投入大量人力和精力。这种方式不仅成本高、耗时长,性价比低,在最糟糕的情况下,还可能无法保护好遗迹文物,甚至造成损坏或彻底破坏。

为了全面勘察种类繁多的各类考古遗迹,考古学家常会在传统发掘方法之外,辅以其他科学工具,例如土壤化学分析,或是无损地球物理勘探方法。在同一遗址综合运用多种不同方法,往往是解开过去复杂谜团的唯一途径。

借助不同的地球物理技术,人们可以在开始挖掘前,对遗址进行二维和三维勘察。自 20 世纪中期以来,一系列地球物理技术(如磁法勘探、电阻/电阻率勘探、探地雷达以及其他电磁类仪器勘探),都已被纳入适用于考古勘察的方法清单中。

用于巨石阵勘察的 MIRA 探地雷达系统(© LBI ArchPro)

过去十年间,无创、高分辨率考古勘探方法的大规模应用,为考古勘探领域带来了革命性变革,而 MALA MIRA 探地雷达在这一发展进程中发挥了核心作用。无论是勘察巨石阵周边区域,还是在挪威寻找埋藏的维京船只,人们都已在广阔区域内收集到海量三维数据集,进而发现了此前未知、原本难以察觉的考古遗迹与遗址。

解决方案

Guideline Geo 公司旗下丰富多样的地球物理勘探技术,可成为考古勘探策略中不可或缺的组成部分。地球物理技术能以无创方式,探测地下或特定建筑内部的情况。与点状采样和挖掘这些传统方式相比,使用地球物理勘探技术获取的数据覆盖范围通常更广,这使得勘探工作性价比更高、耗时更少。加之配备了机动化地球物理解决方案,人们可在短时间内完成对整个考古区域的勘探。

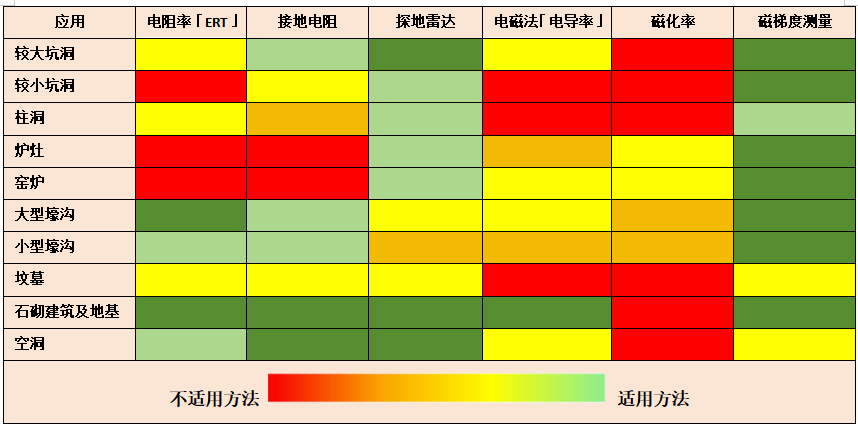

表 1 中列出了常见的考古遗迹与文物,并为其匹配了一系列适用的地球物理方法。其中,瑞科作为Guideline Geo公司代理可提供探地雷达和电阻率层析成像(ERT)相关解决方案,包括激发极化(IP)测量和自然电位(SP)测量。

表1:常见的调查目标和适用方法

这些地球物理解决方案会生成易于解读的结果:既可以是所测物理参数的图像形式,也能提供目标物的位置信息(平面坐标 XY)和深度信息(Z 轴)—— 例如针对地层、文物及异常区域的坐标与深度数据,这些数据可轻松导入GIS或CAD应用程序中。

探地雷达

探地雷达是一种高效的勘探技术,适用于乡村和城市地区的各类考古目标与考古应用场景。探地雷达勘探通常在开阔区域和 / 或平坦区域开展,但只要配备合适的承载设备,也能在绝大多数其他地形类型中进行。

勘探时的频率选择,不仅取决于你计划探测的考古遗迹的大小与类型,还与勘探所需的分辨率和探测深度有关。对于大多数旨在定位地表下2-3米范围内考古遗迹的勘探工作而言,约500MHz的频率通常是合适的。

正如表 2 所示,分辨率会随天线频率的变化而变化。探测深度增加时,情况也是如此 —— 这意味着,位于较深位置的物体,需要具备更大的体积才能被探测到。

(* 注:上述数值基于常见土壤和地质条件得出;在洁净砂土、冻土等其他介质中,探测效果可能会有显著提升。)

天线频率(MHz) |

合适的目标尺寸(m) |

大约深度*(m) |

450 |

0.06 |

4-5 |

750 |

0.03 |

2-3 |

1200 |

0.02 |

1-2 |

2300 |

0.01 |

1 |

表2:与天线频率相关的分辨率

在考古勘探中,探地雷达测量通常是这样进行的:将天线安装在小推车上,沿着地面或墙体上预先划定的平行路线推动,从而覆盖目标勘探区域。在勘探过程中,可根据所需的精度要求,通过外部或内置的GPS,额外对野外探地雷达天线的位置进行追踪。此外,通常还建议在地面设置引导绳,以确保能在指定的勘探区域内,准确在目标位置开展测量,并保持沿直线推进。

MIRA HDR 是一款高性价比的三维探地雷达阵列设备,其设计经过优化,适用于大面积测绘,可用于定位地下埋藏的物体与文物。

探地雷达勘探可开展为二维项目、三维项目,也可同时开展二维与三维勘探。单通道二维探地雷达通常适用于规模较小的考古项目;但当勘探区域扩大,尤其是当地下文物的分布格局变得更为复杂时,多通道阵列解决方案会是效率更高的选择。

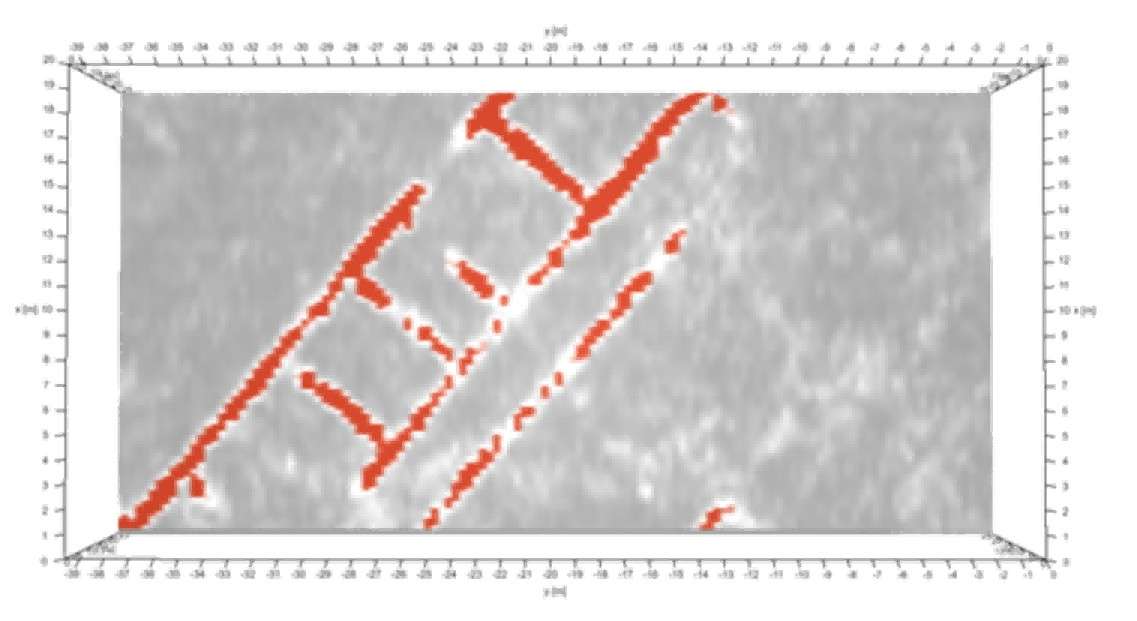

探地雷达结果

在考古勘探中,探地雷达的结果通常以 “时间切片图” 的形式呈现 —— 这种图能展示不同深度的地下状况,有时也被称为 “深度切片图” 或 “振幅图”。

示例一:英国伦敦大学学院的Kris Lockyear博士及其带领的志愿者团队——英国社区考古地球物理小组提供的英国某罗马城镇遗址的探地雷达数据集。

示例二:在瑞典,研究人员运用探地雷达绘制出了一座有 1000 多年历史的高等级建筑的布局图。

电阻率法

电学勘探方法是适用于多种考古应用场景的高效勘探技术,主要用于乡村区域这样无沥青、混凝土等覆盖物的区域。电阻率勘探通常在野外开展,但偶尔也可用于历史遗址内部,对地面、墙体及其他建筑结构构件进行探测。

通常情况下,电学勘探方法分为两类:一类是仅测量某一区域整体电阻的方法;另一类是构建二维或三维电阻率模型的方法(即所谓的 ERT,电阻率层析成像技术)。对于前者,专门的考古勘探系统通常采用 “双探头测量法”(配备两个移动电极和两个远程电极),来测量特定地下体积的接地电阻。测量会以网格形式进行,测点间距约为 0.5 米或 1.0 米,最终结果会以该区域的电阻变化图形式呈现。

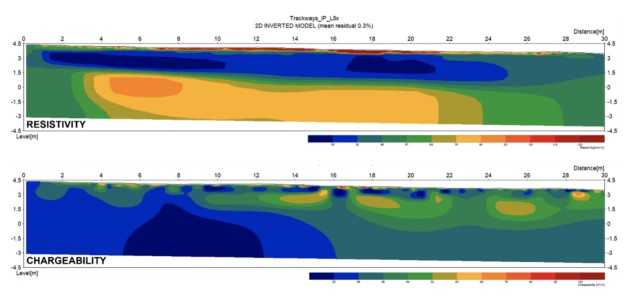

电阻率层析成像测量需沿测线进行,电极间距会根据所需的分辨率来选择。在考古勘探中,电极间距通常为 0.5 - 2 米。若将这些单独的二维测线平行布置,可组合成三维数据体(这类测量常被称为 2.5 维勘探);也可从一开始就通过三维网格采集数据。后者能最清晰地呈现待探测目标的情况,但对于大面积勘探区域而言,往往不切实际。因此,2.5 维勘探方法可能是目前最常用的方式。

电阻测量法主要用于考古堆积的常规搜索与测绘;而电阻率法(此处特指 ERT 等构建模型的方法)则用于特定场景,通常包括:需要探测更大深度的情况、需要清晰呈现遗迹剖面图或三维模型的情况,或是遗迹地形起伏较大的情况。电阻率法的常见探测目标包括:土墩墓、壕沟(测绘壕沟剖面或探测填土内部的变化)、深埋地基(包括现存建筑下方的地基)以及堤坝填土。此外,当因探测深度要求较高,或土壤类型导致探地雷达系统探测效果不佳而无法使用探地雷达时,通常也会采用电阻率法进行勘探。

对现存遗迹周边的地下结构进行勘探

ABEM Terrameter LS 2具备灵活性高、易于操作的特点,还拥有多项创新功能,是岩土工程勘察与科研工作的理想设备。

IP和SP

进行电阻率测量时,可借助同一设备同步记录激发极化(IP)响应,进而生成极化率图。具体来说,该设备并非在电流从电阻率仪流出期间测量地下电压(并据此计算电阻率数值),而是观察电流开启、关闭或从一种极性切换为另一种极性的过程中,电压随时间的变化情况。考古堆积会对这种电压变化速率产生影响。

自然电位(SP)测量需单独进行,但使用的设备与电阻率测量、激发极化(IP)测量的设备相同。

极化率的轻微升高,是由木栈道遗迹网络产生的激发极化(IP)效应所导致的。

在爱尔兰的泥炭沼泽中,木栈道遗迹只能通过激发极化(IP)测量来识别 —— 它们的电阻率特征与周围泥炭无法区分。[数据及图像由Earthsound地球物理公司与Wolfhound考古公司提供]

其他技术

考古勘探中还会用到多种其他方法(如表 1 所示),但在 Guideline Geo 公司的产品系列中,主要用于该领域的是探地雷达系统和电阻率系统。

l瞬变电磁法(TEM)作为一种一维测深方法,无法提供足够详细的信息,也不具备直接探测考古遗迹所需的分辨率。不过,该方法可用于测绘埋藏地貌,并将这些地貌作为指示考古资源可能存在位置的标志,这是其在考古领域的一个可行应用方向。此外,利用瞬变电磁法测绘人类活动对地表景观的改造情况,也具有一定可行性。

l地震勘探法偶尔会用于探测较大型的考古构造,例如土墩墓,或是用于寻找某些地下结构,但该方法在考古领域的应用范围十分有限。同样与瞬变电磁法类似,地震勘探法有可能用于测绘与考古活动相关的景观尺度特征,而非直接探测考古活动遗迹本身。

考古勘探:方法与技术的选择

在为考古应用选择勘探方法时,需综合考量多个维度,且往往需要结合多种方法以获得全面数据。以下是需要重点关注的核心因素及对应的方法选择建议:

1. 依据勘探区域类型(乡村或城市)选择

l核心差异:城市区域的地表环境复杂(如硬化路面、建筑密集、地下管线多),导致电极接地难度显著增加 —— 而电极接地质量是电阻率法测量准确性的关键。

l方法选择:

Ø城市区域:优先选用探地雷达。探地雷达无需依赖电极接地,仅通过发射和接收电磁脉冲即可探测地下信息,更适配城市复杂地表条件。

Ø乡村区域:电阻率法和探地雷达均可灵活使用。乡村地表干扰少、空间开阔,便于布设电阻率电极,两种方法可根据其他因素(如遗迹大小、地质条件)进一步搭配。

2. 依据文物 / 遗迹尺寸选择

l核心指标:遗迹尺寸直接影响勘探方法的分辨率需求 —— 小型遗迹需要更高分辨率的技术才能清晰识别。

l方法选择:

Ø小型遗迹(约 < 2 米):优先选用探地雷达。探地雷达的横向和纵向分辨率更高,能够捕捉到电阻率法难以区分的小型结构细节(如小型墓葬、零散器物坑等)。

Ø中大型遗迹(≥2 米):电阻率法与探地雷达均可使用。电阻率法适合探测较大范围的遗迹分布(如城墙基址、大型建筑布局),探地雷达则可用于对遗迹局部细节的补充探测。

3. 依据地质条件选择

l核心影响:地层的导电性会直接影响电磁类方法(如探地雷达)的信号传播,而对电阻率法的影响较小。

l方法选择:

Ø高导电地质环境(如黏土区、咸水影响区):优先选用电阻率法。黏土、咸水会强烈衰减探地雷达的电磁脉冲,导致其探测深度变浅、地下信息模糊;而电阻率法本身通过测量地层电阻差异工作,在高导电环境中仍能稳定获取数据。

Ø低导电/非导电地质环境(如砂土层、干燥土层):优先选用探地雷达。此类环境对电磁脉冲的衰减弱,探地雷达可实现更深的探测深度和更清晰的地下成像,同时电阻率法也可作为辅助手段使用。